「在這本神奇的大書裡,每一個人都是一個發光的字。

印刷機消失了。

但是生命的魔法沒有消失,它仍然不止息的印刷出陽光,印刷出風雨,印刷出山上的雲彩和海上的波濤,印刷出笑聲、淚水和源源不絕、準時到來的每一個今天......」(206頁)

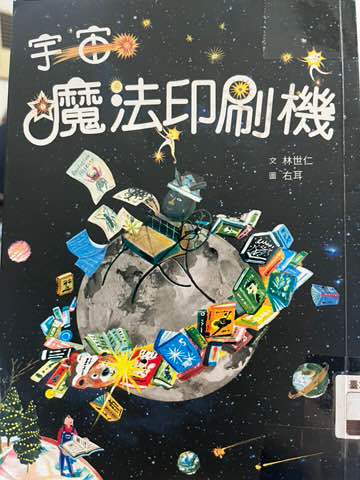

《宇宙魔法印刷機》一書是這麼作結。

15世紀古騰堡發明了印刷機,帶動了文藝復興時期的出版業發展,進而讓思想得以大規模的擴散和交流和知識普及。#貓頭鷹親子教育協會 #探索多元文學系列 在2025年第一場由劉鳳芯老師導讀林世仁老師的這本書,老師提到書中的印刷機在剛出場時,宛若嬰兒一般的睜開眼睛,從不知道自己是誰,到「正名」(知道自己的名字)後才能知道自己跟萬事萬物之間的關係。

他從大自然走向鄉村、都市,從一開始只能印出看過的老舊書種,到能吸進墨水、吐出新的複製品,再到能夠自行融會貫通,印刷出各種語言的《人類文明大全》,被印刷廠、出版社抗議,而被送上月球,印出宇宙之書。再因為地球上的人都不看書而被請回來一起商討解決辦法,發想出各種不同的書籍,打造了「夢幻之書博覽會」,裡面有各種書:漂浮書、伸縮書、枕頭書、錄夢書、拼貼書、催眠書、投影書、附身書、搖搖書、互動書、鏡頭書、再生書、謎團書、感官書、隱字書、心電感應書、虛擬實境書、便當書、泡泡書、照鏡書。

在書籍博覽會的各式奇想中,劉鳳芯老師強調,以往多數人認為書籍的內容比較重要,但內容固然重要,形式也是影響人們閱讀意願的關鍵之一。

跟a-tiok共讀時,我問她看完最喜歡哪一種書?她說「便當書」,因為可以看也可以吃。我自己很想要「枕頭書」,可以在夢中廣泛閱讀,冬天就很希望有「漂浮書」,攜帶方面、不必用手拿,書會自動漂浮眼前、鎖定最舒適的距離。

這本書的中後段也提到當科技進展到一個程度,機器人可以代為朗讀、可以將讓人置身在任何環境、自由體驗時,為何人還要自己讀書?印刷機發現機器人取代了書,或是電子書進化成機器人書之後,人類早已不需要印刷機,他默默的離開城市。這時動物們跟著他,他印出了給不同動物的書,還印給植物、給雲的書,但最終他還是困惑著:「一定有一本最完美的書,一本超越過取所有的書。一本從來不曾出現過的書。一本——未來之書。」(174頁)

舊版在2010年出版,剛查了一下,這年也是智慧型手機爆炸成長的一年,印象中那幾年也是社會上開始討論國人閱讀量下滑的時期。林世仁老師在這樣的脈絡下構思故事的內容,對「書」展開了一連串的想像,「我整體回顧了書的演變,對書的未來作了一個童話式的眺望,大膽的讓它把『生命』吸納進來。」(215頁)選擇了印刷機當主角,並說明印刷機並不是造物主,只是在宇宙毀滅重生之路上扮演了關鍵的角色。

這是一本有注音的書,再版時請了插畫家右耳繪製了許多可愛的插圖,書籍博覽會的部分,有圖像在旁邊更顯繽紛。有這樣友善低年級讀者的設計,年紀稍長的讀者也不要忽略故事中作者的企圖,回顧書籍的演變、扣連宇宙的發展進程,反思書籍的意義和價值,這些議題或許更適合成人一同反思,當閱讀、素養能力越發被強調,我們可以怎麼思考書的可能性。

很感謝因為有上課的機緣,讓我翻開台灣作家的書,跟著書中的印刷機遊歷了一趟人類文明、科技進展的歷程,在書的博覽會上大開眼界,各種發明物都是依循著人類的需求而改變和演化。最終,如同故事的最後一個章節篇名所示:「是主角,也是配角」,人活在這個世界上,確實就是如此。